引きつづき当組合に加入したいとき(任意継続制度)

任意継続被保険者制度について

加入条件

退職日までに2ヵ月間以上、被保険者であったこと

退職日の翌日より20日以内に「必要書類」(「加入手続きの流れ」を参照)を健保組合へ提出し、手続を終了させること

20日を超えた申請は、正当な事由(天災地変等の外部要因)のない限り、法律上認められませんのでご注意ください。

【健康保険法第37条】

加入期間

退職日の翌日より2年間

保険料について

保険料は、標準報酬月額×保険料率で算出し、会社負担分を含め全額自己負担となります。

但し、標準報酬月額の上限額は、「退職時までの直近の標準報酬月額」と「当健保組合の前年度9月30日現在の平均標準報酬月額」のいずれか低い額が適用されます。

平均標準報酬月額は、毎年4月1日に改定されます。今年度の平均標準報酬月額は410千円です。

保険料=健康保険料+介護保険料

- 参考リンク

介護保険料対象者は以下のいずれかに該当する方です。

- 40歳から64歳の被保険者

- 65歳以上で40歳から64歳の被扶養者がいる被保険者

- 40歳未満で40歳から64歳の被扶養者がいる被保険者

保険給付・保健事業について

退職する前と同じく法定給付・付加給付並びに人間ドックなどの保健事業が利用できますが、傷病手当金と出産手当金の支給については、1年以上被保険者期間があり、以下の要件を満たす必要があります。

| 傷病手当金 | 退職日までに支給を受けているか受け得る状態にある場合 |

|---|---|

| 出産手当金 | 被保険者期間と産前期間(42日)が重複しており、就業していない場合 |

扶養認定について

扶養者を加入する方は、認定書類の提出が必要になります。

- 退職時に加入されている家族を継続加入する場合

「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」の『■ 健康保険 被扶養者届』欄に継続加入されるご家族を記入ください。 - 任意継続申請と同時に扶養者を加入する場合

「任意継続資格取得申請書」に「必要書類(その1とその2)、申請必要書類(国内居住要件)に該当する書類」を添付して退職日の翌日から20日以内に健保組合へ提出してください。 - 上記以外の方は、加入の事由が発生した日から5日以内に「必要書類(その1とその2)、申請必要書類(国内居住要件)に該当する書類」を保険証に添付して健保組合へ提出してください。

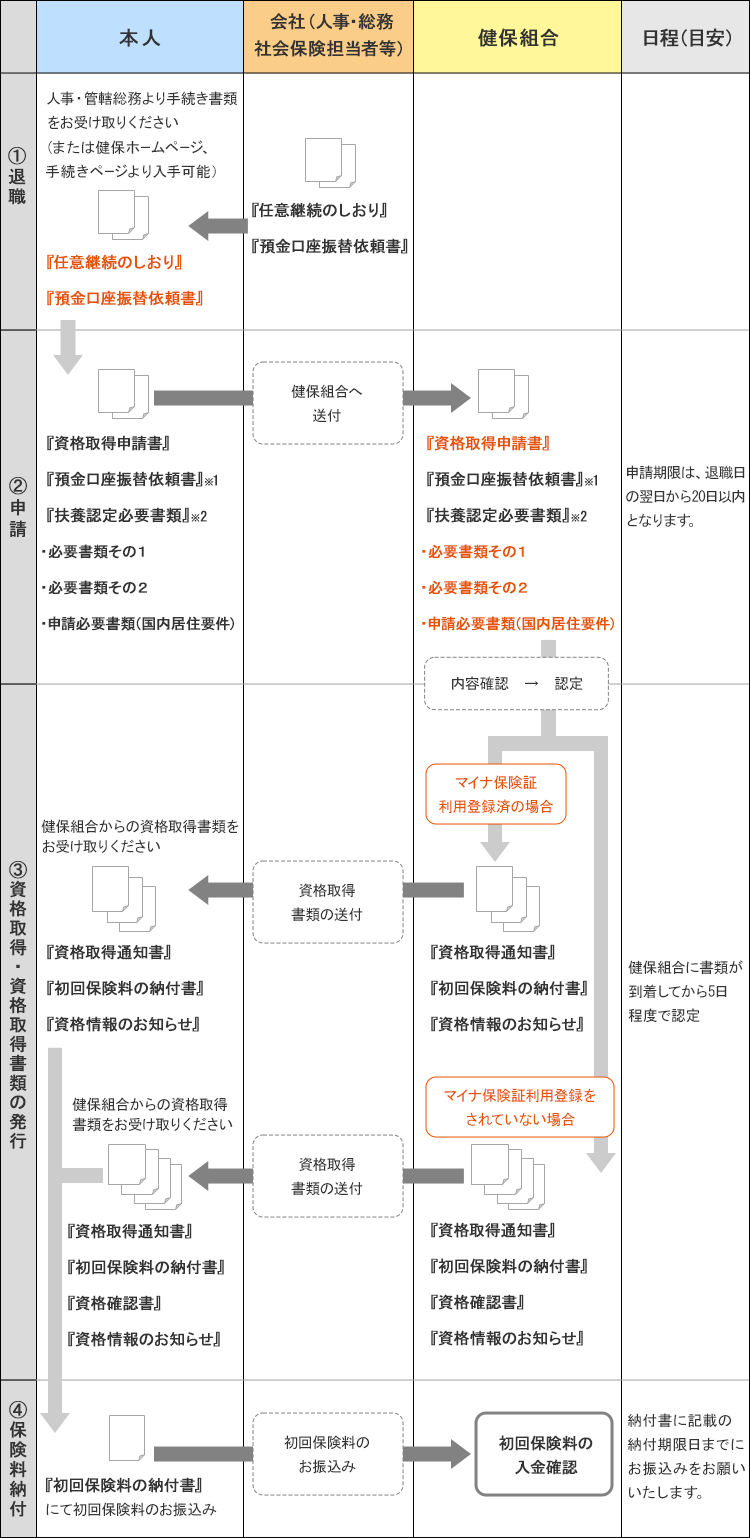

加入手続きの流れ

こんなことにご注意ください

初回保険料の入金確認がとれなかった場合、任意継続被保険者にならなかったものとみなし【資格情報のお知らせ】または【資格確認書】を(各ご家族含む)を返却していただくことになります。

また、任意継続の資格取得を取消させていただきます。

- ※1:『預金口座振替依頼書』の提出がない場合は「納付書払い」となります。

- ※2:退職後に新たに扶養加入の申請をする場合は必要書類を添付ください。

(在職中に扶養していたご家族の認定書類は提出不要です)

保険料の納付方法について

「初回の保険料」と「初回後の保険料」では、保険料の納付方法が異なります。 下記の表を参照してください。

初回の保険料

納付方法

申請処理の確認・登録後、健保組合から送付される「納付書」にて納付期限日までにご入金ください。

納付方法には、「口座振替」と「納付書払い」の2通りがあります。

健保組合では、1回の振込み手数料が安く(154円)、振込忘れを防ぐことができる「口座振替」を推奨しています。

また、支払い単位には「毎月ごと」のほか、6ヶ月・1年単位で一括して前納する「前納制度※」があります。

「資格取得申請書」の「保険料の納付方法」の欄にいずれかを選んで申請してください。

保険料

初回後の保険料の納付方法によって初回に納める保険料が異なります。

【25日付退職の場合】

| 納付方法 | 納める保険料 | 対象となる月 | |

|---|---|---|---|

| 単月払い | 口座振替 |

3ヵ月分 | 退職月分+2ヵ月分 |

| 納付書 | 2ヵ月分 | 退職月分+次月分 | |

| 前納払い | 振替・納付書 | 2ヵ月分+前納分 | 退職月分+次月分+前納月分 |

初回後の保険料

【口座振替の場合】

| 支払い単位 | 口座振替日 |

|---|---|

| 毎月ごと | 前月の27日に自動振替 |

| 6ヵ月前納(2回) | 4月~9月分は3月12日、10月~翌年3月分を9月12日に自動振替 |

| 1年前納(年1回) | 4月~翌年3月分を3月12日に自動振替 |

◎ 「預金口座振替依頼書」に記入・捺印の上、申請書類と一緒に健保組合へお送りください。

【納付書払いの場合】

| 支払い単位 | 納付期日 |

|---|---|

| 毎月ごと | 資格取得時又は年度始めに当該年度分の「納付書」をまとめてお送りします。それぞれの納付期日までにお振込みください。 |

| 6ヵ月前納(2回) | 都度、「納付書」をお送りします。4月~9月分は3月末日、10月~翌年3月分は9月末日までにお振込みください。 |

| 1年前納(年1回) | 都度、「納付書」をお送りします。4月~翌年3月分は3月末日までにお振込みください。 |

- ※ 「前納制度」のメリット

「毎月ごと」と比べて1ヶ月当たりの保険料が若干(1~2%)割引されるのでお得です。 また振込回数が少なくなるので、振込手数料を節約できます。

任意継続資格喪失について

任意継続の資格喪失について

- ◎喪失事由は法律(健康保険法第38条)で以下のとおり定められておりますのでこれに該当しない限り、喪失することは出来ません。

- 事由

1 -

- 被保険者になった日より起算して2年経過したとき※1(期間満了)

(資格喪失日=保険証に記載されている予定年月日) - 保険料を納付期日までに納付しなかったとき

(資格喪失日=納付期日の翌日) - 後期高齢者医療の被保険者になったとき※2

(資格喪失日=被保険者資格を取得した日)

- 被保険者になった日より起算して2年経過したとき※1(期間満了)

健保組合より「資格喪失証明書」をお送りします。

資格喪失日以降、保険証の交付がある場合は「保険証」を、資格確認書の交付がある場合は「資格確認書」を健保組合に返却してください。

- ※1:喪失月の保険料徴収は行いません。(例) 4月26日喪失⇒4月分の保険料徴収は行いません。

- ※2:扶養されているご家族の方が、後期高齢者医療の被保険者になられた時は扶養から削除されます。 該当された場合、健保組合より喪失手続きの案内をお送りします。

- 事由

2 -

- 就職し、他の健康保険の被保険者になったとき

(資格喪失日=被保険者資格を取得した日)

- 就職し、他の健康保険の被保険者になったとき

「任意継続資格喪失届」を記入し、就職先の「資格情報のお知らせ(写)」又は「資格確認書(写)」を添付して健保組合へ提出してください。

就職月以降の納入済保険料はお返しします。

- ※就職が決まり、他の健康保険組合への加入が決まった場合は速やかに健保組合に連絡してください。

- ※必要書類など全てが揃ってから届出してください。

- 事由

3 -

- 被保険者が死亡したとき

(資格喪失日=死亡した日の翌日)

- 被保険者が死亡したとき

健保組合に連絡してください。

※直ちに

- 事由

4 -

- 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。

(資格喪失日=届出を受理した翌月1日)

- 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。

「任意継続資格喪失届」を記入し、健保組合へ提出してください。

※随時